A inovação faz parte do DNA do Vinho Madeira desde os primórdios, tal como a sua vocação exportadora.

A Vitis vinífera não faz parte da vegetação endógena da Madeira. Os primeiros bacelos terão chegado pela mão dos portugueses, após a sua descoberta por volta de 1419. Alvise Cadamosto, que visita a ilha em 1455, dá conta da cultura de Malvasia [Cândida]. Com esta afamada casta fazia-se o vinho que ficou conhecido em Inglaterra como o Malmsey. Era muito apreciado nas praças do norte da Europa desde o século XV, sendo provavelmente a sua introdução motivada pela possibilidade de exportar para este mesmo mercado. Segundo o viajante veneziano, terá sido o próprio infante D. Henrique quem mandou vir as primeiras cepas de Cândia, um reino na Creta, então sob o domínio da Sereníssima República. Não seria, porém, a única variedade a ser aclimatada precocemente, uma vez que o relato de Cadamosto também menciona parreiras carregadas de uvas tintas. Mais tarde, por volta de 1530, o seu conterrâneo Giulio Landi testemunha a existência de “castas brancas outras que a Malvasia”. Com elas, os ilhéus faziam um vinho, que este autor compara ao “greco di Roma”.

O vinho tornou-se progressivamente a principal moeda de troca dos ilhéus, sendo daí em diante cada vez mais embarcado para os territórios ultramarinos, nomeadamente o Brasil. Em 1580, Gaspar Frutuoso descreve pormenorizadamente os vinhedos insulares ao longo de toda a orla costeira. Para além da Malvasia, alude repetidamente ao que apelida de “vidonho”, não se sabendo ao certo se se refere a uma casta específica ou a um conjunto de várias vinhas diferentes. Em 1689, John Ovington menciona a Malvasia e o “tento” que poderá corresponder à uva tinta, de que já falava Cadamosto a meados de quatrocentos. Tal como Hans Sloane dois anos antes, dá conta do curioso hábito de expor os cascos ao sol durante a fase de fermentação e de adicionar gesso ao mosto.

Na segunda metade do século XVII, dois terços do vinho produzido na ilha já eram exportados. É sabido que as colónias do continente americano e das Índias Ocidentais mantiveram uma relação comercial privilegiada com o Funchal, após a restauração da independência de Portugal em 1640. No final dessa centúria, as pipas provenientes da Madeira tinham como principais destinos a Nova Inglaterra e as Índias ocidentais. Desde o princípio, o porto do Funchal atraiu homens de negócios de diversas nacionalidades. Entre eles, os ingleses, beneficiados por uma conjuntura que lhes era muito favorável, prosperando nas centúrias seguintes enquanto exportadores de vinho.

Na primeira metade do século XVIII, o vinho da Madeira seria pouco apreciado pelos Londrinos que podiam comprá-lo a um preço inferior ao de um branco ordinário. Nas décadas seguintes, o processo de produção evolui, fruto de inovações que alteraram substancialmente as suas características organoléticas, à semelhança do que aconteceu aos seus concorrentes atlânticos nessa mesma época. A prática de adicionar aguardente ao mosto, terá sido primeiro experimentada na região de Bordéus. Por volta de 1750, os produtores insulares rendem-se a essa técnica. Começam por usar aguardente francesa, substituída algumas décadas mais tarde pela de produção local, permitindo-lhes aproveitar as uvas de menor qualidade. Parte do vinho exportado era agora envelhecido durante alguns anos antes de ser embarcado.

É por essa mesma altura que o Vinho Madeira começa a ganhar fama, enquanto bebida cosmopolita e requintada, o que contribuiu para aumentar exponencialmente a sua procura, bem como o seu valor nos mercados importadores. É também na mesma época que faz a sua entrada na cozinha, primeiro no Atlântico Britânico e só mais tarde em França, enquanto ingrediente premium.

Vários autores defendem que a sua súbita popularidade no Reino Unido se deve ao regresso dos veteranos da guerra da independência dos Estados Unidos e ao incremento do comércio triangular entre a Inglaterra, a América e as nações ibéricas. Contudo, se dermos crédito ao que escreve John Croft, já tinha uma grande procura em Londres na década de 1750, devido às suas virtudes medicinais.

O seu preço atingia agora valores muito elevados nesse mercado, sobretudo se se tratasse de vinho de roda, apurado naturalmente no decurso de uma viagem transatlântica de ida e volta através dos trópicos.

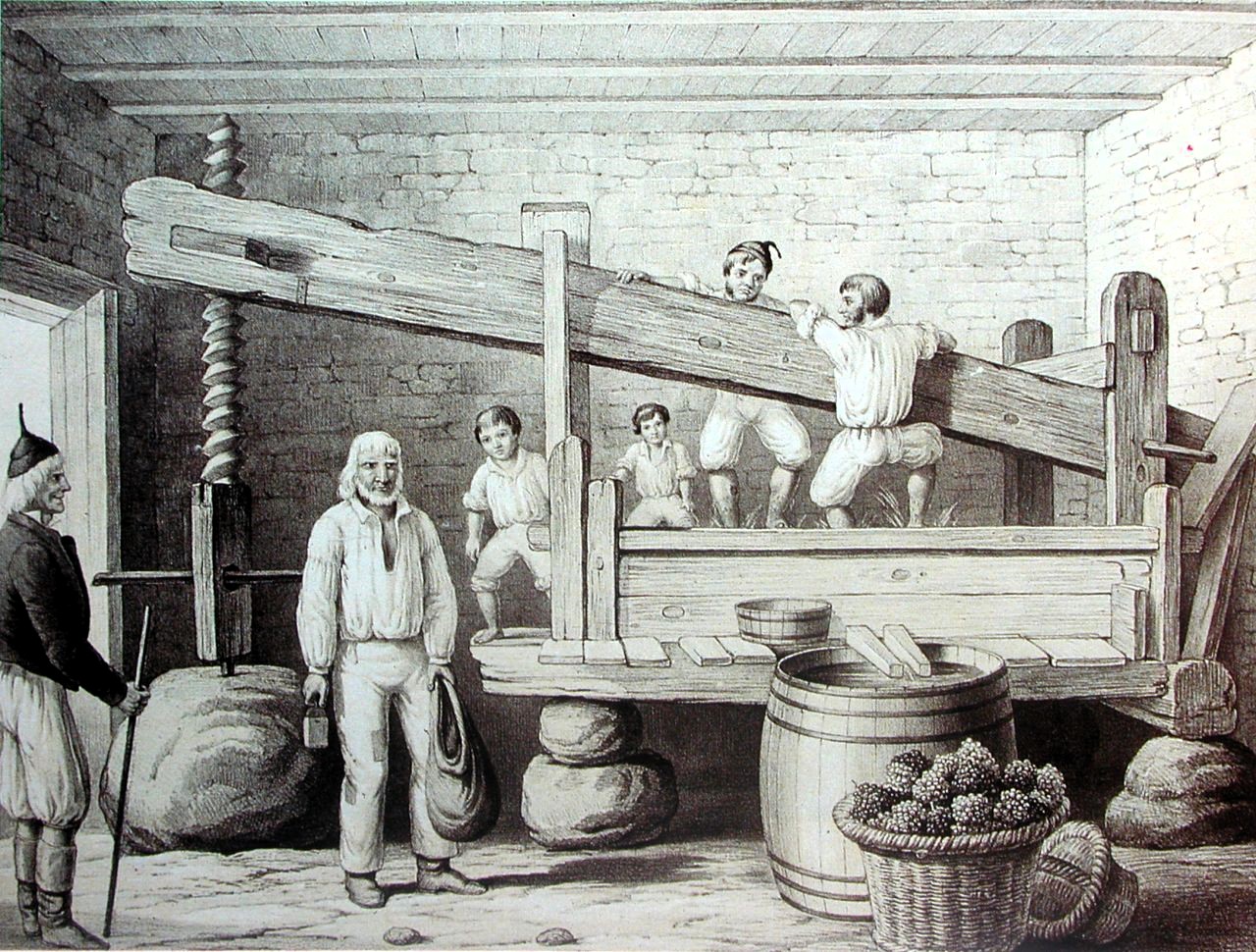

Para dar resposta ao aumento da procura, os exportadores acabam por inventar uma técnica revolucionária na viragem de 1800. Era agora possível acelerar o envelhecimento do vinho antes de embarcar, aquecendo-o artificialmente em “estufas” durante alguns meses.

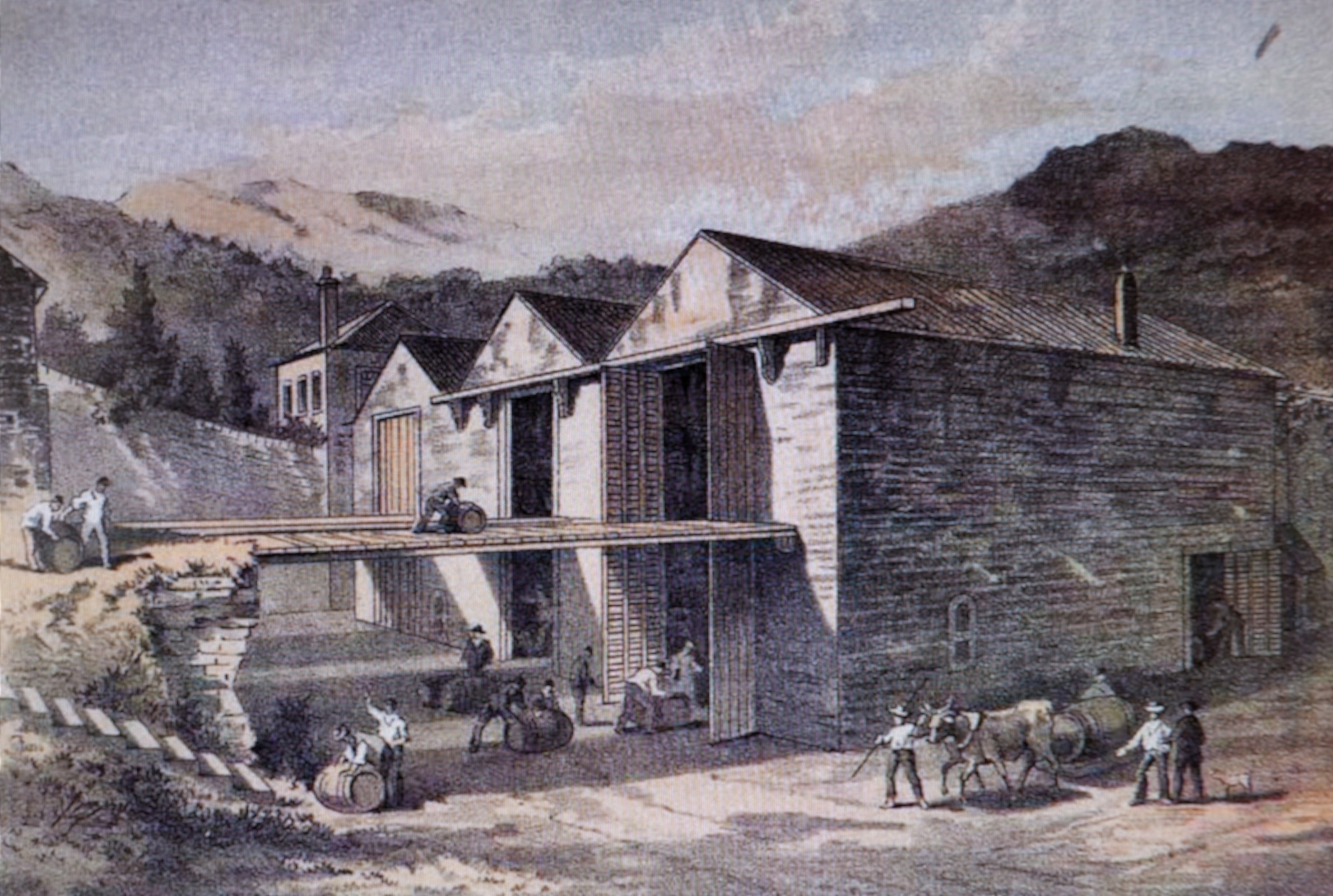

Source: Cossart, Gordon & Co |Established 1745 | the Oldest and by far the Largest Shippers of Madeira Wines – Export marketing

As categorias de Vinho Madeira eram, então, muito diferentes daquelas consagradas pela legislação atual, o que nos leva a relativizar a crença segundo a qual terá sido “inventado” entre o final de seiscentos e o término das guerras napoleónicas. As fontes deste período fazem geralmente a distinção entre o dry wine, um vinho seco obtido a partir de uma mistura de castas apenas brancas ou brancas e tintas, e o sweet wine, um branco muito doce e de graduação naturalmente alta. Era o Malmsey feito apenas com mosto da Malvasia Cândida, produzido pelos ilhéus desde o tempo de Cadamosto, que continuava a ter uma grande procura. Quanto ao dry wine, em 1760, já havia três classes à venda no mercado londrino: common Madeira, London market e London particular, sendo esta última a mais prestigiada. Seria produzida com uvas colhidas nos melhores vinhedos da costa sul de casta Verdelho e Boal e, talvez, algum vidonho.

A época de ouro do Vinho Madeira estava, então, prestes a começar, prolongando-se por algumas décadas, até ao fim das invasões napoleónicas. A historiografia regional retrata o que se segue como uma sequência quase contínua de retrocessos, devido a causas que não cabe aqui discutir. Tem-se dado muito ênfase aos efeitos devastadores da doença do oídio, que se alastrou nos vinhedos insulares em 1852, seguida pela praga da filoxera em 1872 e pela doença do míldio em 1912. Em contrapartida, as inovações introduzidas no processo de produção, ao longo dessa trajetória descendente, têm merecido pouca atenção por parte dos investigadores.

As rotas de exportação também mudaram, sendo agora a Europa do Norte o principal mercado. Os conflitos armados que assolaram o mundo desde então e certos eventos políticos nos países importadores, como a lei seca nos Estados Unidos, ou globais, como a crise financeira de 1929, terão ditado o fim do ciclo do vinho na Madeira. A economia insular seria, de ora em diante, cada vez mais dependente do turismo. Após uma longa travessia no deserto, os produtores souberam dar resposta a esta nova conjuntura, devido principalmente à sua resiliência. Ao modernizar infraestruturas, equipamentos e técnicas de produção e ao reforçar o acompanhamento técnico-científico da sua atividade, conseguiram adaptar uma vez mais o saber-fazer ancestral, que herdaram dos seus antepassados, às novas exigências dos mercados.